業務内容

船橋で相続に関するご相談なら

相続案件を集中して扱う体制や専門家同士の連携によるワンストップサービスなど、特徴や強みについてこちらでご紹介しています。相談先をお探しの方はご一読ください。

相続における注意点

相続の際に注意しておくべき点について、事例を交えてご説明しています。将来の相続に備えて詳細を知りたいという船橋の方もご参考ください。

サイト内更新情報(Pick up)

2025年12月16日

相続放棄

相続放棄と限定承認の違い

亡くなった方に、プラスの財産もマイナスの財産も両方あるという場合、どちらの手続きをとるのか迷うこともあるかと思います。相続放棄と限定承認は、全く異なる手続きであると考えて・・・

続きはこちら

2025年11月4日

遺留分

遺留分を請求された場合

遺留分を請求する旨の内容証明郵便が送られてきた場合、どう対応したらよいか分からずお困りの方や、本当に支払わなければならないのかと疑問に思う方もいらっしゃるかと思います・・・

続きはこちら

2025年10月9日

相続その他

代襲相続の範囲

代襲相続とは、本来相続人となる被相続人の子や兄弟姉妹が、被相続人よりも先にお亡くなりになっていた場合等に、その死亡していた者の子が本来の相続人に代わって相続人なることを・・・

続きはこちら

2025年9月8日

手続き

相続手続きを専門家に依頼するメリット

相続手続きは、相続人の方が自分で行うこともできますが、慣れていない方にとっては手間や労力がかかり、とても大変です。2以降で各手続きについて解説をしていますが、相続手続き・・・

続きはこちら

2025年8月15日

遺言

遺言を見つけた場合の対応

遺言にはいくつかの種類があり、どの種類の遺言であるかによって、見つけた場合の対応は異なります。実務上多く用いられる遺言は自筆証書遺言と公正証書遺言ですが、この2つは見つけ・・・

続きはこちら

2025年7月29日

遺産分割

不動産しかない場合の遺産分割の方法

例えば、相続財産が被相続人の自宅土地建物のみという場合、複数の相続人でどのように分けたらよいのでしょうか。考えられる遺産分割の方法は、主に4つあります。ひとつは、相続人間・・・

続きはこちら

2025年6月17日

相続登記

不動産の相続手続きが必要な理由

相続が発生した場合には、各相続財産等につき、様々な手続きをしなければなりません。亡くなった方が不動産を所有していた場合、その不動産を取得された方は、相続登記をする必要が・・・

続きはこちら

相続関連情報の更新

当サイトでは定期的に相続の関連情報を更新しています。最新情報はこちらからご覧いただけます。

船橋で相続のご相談なら

県内に複数の事務所があり、船橋駅の近くにも事務所があります。好アクセスの立地のため来所していただきやすいかと思います。所在地や地図などはこちらをご覧ください。

相続を相談する専門家を選ぶポイント

1 相続分野に強く、相続分野全般をカバーできる専門家を選ぶ

結論から申し上げますと、相続に関するお悩みをお持ちの際は、相続分野に強く、かつ相続分野全般をカバーできる専門家に相談をすることをおすすめします。

その理由のひとつは、法律にはとても多くの分野が存在することから、人によって得意・不得意があり、誰もが相続分野に詳しいわけではない点が挙げられます。

また、相続に関する問題を解決するためには、遺言作成、遺産分割、相続財産調査と評価、相続人調査、相続登記、相続税申告など多岐に渡る知識やノウハウが必要となるためです。

以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 相続分野に強い専門家を選ぶ際のポイント

⑴ 集中的に相続を取り扱っているか

あまり知られていないことかもしれませんが、民法や刑法、税法など、法律にはとても多くの分野が存在します。

さらに、民法の中においても、不動産に関するもの、金銭の貸し借りに関するもの、相続に関するものなど、多数の分野が存在しています。

このような事情から、ひとりであらゆる法律分野に精通するということは、現実的には困難になります。

逆に、特定の分野を重点的に取り扱い、その分野の事件を数多く解決していれば、その分の知識やノウハウ、実績が積まれていきます。

一般的に、特定の分野の取り扱い件数が多ければ多いほど、複雑な事案や例外的な事態への対応の経験が増えるので、当該分野に精通していくといえます。

⑵ 関連する分野にも対応できるか

相続に関する問題は、被相続人の方の財産の内容や評価額、被相続人の方と相続人の方との関係性などによって大きく異なります。

また、被相続人の方が負債を負っていた場合には債務整理の検討が必要になったり、相続人の方が被相続人の方の生前に被相続人の財産を使い込んでいた場合には不当利得返還請求の検討が必要になるなど、相続に関する法律以外の法的問題への対応が必要となることもあります。

そのため、相続分野は、数ある法律分野の中でも、豊富な知識、経験、ノウハウが必要とされる分野であるということができます。

これらのことから、相続に関する相談をする専門家を選ぶ際には、相続分野を重点的な取り扱い分野としているかどうかという点と、これまでの相続関連の事件の取り扱い件数に着目するとよいでしょう。

3 相続分野全般をカバーできるか

先述のとおり、ひとことで相続と申しても、とても幅広い範囲に渡る対応が必要となります。

典型的な例として、以下のようなケースを挙げて考えてみます。

・相続人が複数人いて遺産分割がまとまらない状況である

・相続財産の評価額が高額である

・相続財産の中に不動産が含まれている

まず、遺産分割がまとまらない場合には、弁護士が代理人となって相続人間で交渉を行う必要があります。

交渉では遺産分割が成立しない場合、家庭裁判所において遺産分割調停を行うことになります。

遺産分割の交渉や、遺産分割調停の代理人になることができるのは弁護士のみとなります。

相続財産の評価額が一定の金額を超える場合には、相続税の申告と納税が必要となります(配偶者控除や小規模宅地等の特例を用いる場合、相続財産の最終的な評価額が基礎控除を下回る場合でも相続税申告が必要となります)。

そして、相続人等の方の代理として相続税の申告を行うことができるのは税理士のみとなります。

相続財産に不動産が含まれている場合、相続登記をする必要があります。

相続登記の申請の代理人になることができるのは、弁護士か司法書士のみです。

このように業務によって取り扱うことのできる専門家が決まっており、遺産分割に関係する手続き等をすべて解決するには、弁護士、税理士、司法書士が関与しなければならないということもあります。

相続人の方が、それぞれ個別に事務所を探して、それぞれに相談・依頼をするとなると、手間や時間がかかりとても大変です。

そこで、税理士資格を持ち、かつ相続登記も扱える弁護士に遺産分割の相談することや、他士業と連携しているところに相続に関する相談をされることをおすすめします。

また、近年においては、複数の仕業が連携している事務所もあり、相続に関する手続き等を全般的にカバーしていることがありますので、そのような事務所で相続に関する相談をするのも良いでしょう。

相続で困った場合の相談先

1 相続に関する分野に横断的に対応できるところがおすすめ

相続に関する問題にかかわることができる専門家は様々です。

例えば、交渉や調整を伴う遺産分割や遺産分割の紛争については弁護士、相続税については税理士、相続登記については弁護士と司法書士が取り扱うことができる分野となっております。

原則的には、ご自分の相談したい分野に応じて、別々の専門家に相談をすることになります。

もっとも、それでは手間も時間もかかりとても大変なことでもあると考えられます。

そこで、近年ではこれらの分野を横断的に対応することができる事務所もありますので、相続で困った際には、このようなところに相談をすることをおすすめします。

2 遺産に高額な不動産が含まれている相続の事例

被相続人がお亡くなりになった後、遺産分割を行い、どの相続人がどの遺産を取得するかを決定します。

相続財産の評価額及び死亡保険金等の合計額が一定金額を超える場合には、相続税の申告、納付が必要となります。

相続税の総額や個々の相続人が納付すべき相続税額は、遺産分割の内容に応じて決まります。

遺産の中に不動産が含まれている場合には、相続税の申告・納付と並行して、遺産分割の内容に従って相続登記をする必要があります。

遺産分割、相続税、相続登記はこのような関係にありますが、遺産分割協議の代理は弁護士、相続登記は弁護士と司法書士、相続税申告の代理は税理士というように、それぞれかかわる専門家が異なります。

しかしここで、税理士の資格も持つ弁護士であれば、すべて行うことができます。

また、専門家同士が連携できる事務所であれば、ワンストップでこれらの手続きに対応することができます。

遺産分割がまとまらず、調停に発展してしまっているような場合においては、相続税額も考慮した分割内容になるよう交渉をする必要がありますので、相続税にも詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

また、先々代から相続登記が行われていないというような不動産が存在する場合には、権利者が多数に渡っていることもあります。

このような場合には、非常に複雑な相続登記が必要になることも考えられるため、相続登記に精通した弁護士または司法書士に相談をすることをおすすめします。

相続に強い専門家に依頼するメリット

1 相続に関する事件は専門家の能力によって結果が大きく変わる

相続に強い専門家に依頼するメリットは、依頼者の方の利益をより大きくできる可能性があることです。

相続の手続きは、いくつもある法律分野の中でも広い範囲に及ぶ法的知識が必要とされる分野であり、相続に関する知識やノウハウ、実務経験をどれくらい積んでいるかによって、結果が大きく変わることがあります。

そのため、相続に詳しくないと、適切な処理が困難な場面がたくさんあります。

代表的なものとして、不動産の評価、遺言書・遺産分割協議書の作成、不動産の登記、相続に関する税務などが挙げられます。

以下、詳しく説明します。

2 相続事件で相続に強い専門家の対応が必要とされる場面

⑴ 不動産の評価

土地の評価額は評価の仕方により大きく変わります。

事案に応じて適切な評価ができれば、遺産分割の際の代償金の金額が数百万円増加するという可能性もあります。

また、相続税の計算の際も、土地の評価額を大幅に低減する特例の適用をすることで、相続税を大きく減らすことができることもあります。

⑵ 遺言書・遺産分割協議書の作成

遺言書・遺産分割協議書の作成においても、適切な書き方でないと、不動産の相続登記の際に法務局が応じてくれないことや、金融機関が預金口座の名義変更・解約に応じてくれない可能性もあります。

遺産分割協議書の作成についてのQ&Aは、こちらをご覧ください。

また、遺言の内容についても、予備的条項や遺留分への配慮がされていないと、トラブルの原因となってしまう可能性があります。

⑶ 遺産分割の場面

相続税申告においては遺産分割の方法を工夫することで、節税が可能となる様々な特例を適用し、相続税の金額を大幅に低減できることも珍しくありません。

3 相続に強い専門家を選ぶ際のポイント

このように、相続においては、関連する様々な知識が必要となる場面が多く存在します。

そのため、相続に強い専門家に依頼することによって、各場面で適切な対応ができ、より良い結果を得られる可能性が高まります。

相続に強い専門家を選ぶためのポイントとしては、今まで扱ってきた相続の案件の数が挙げられます。

相続の案件は、被相続人・相続人の事情や、被相続人の財産の状況等によって、対応が大きく異なります。

そして、一般的には、相続の案件の対応件数が多いほど、特殊なケースや難易度の高いケースに関する経験が積まれていきます。

そこで、相続に強い専門家を選ぶ際は、業務の中で相続案件を集中的に扱っているか、幅広い取扱分野の中で相続はどのくらい扱っているのか等に注目するとよいでしょう。

私たちの場合、相続の案件に注力し、集中的に取り扱っている者が対応しますので、まずはお気軽にご相談ください。

いつ専門家に相続の相談をするべきか

1 相続の相談をするタイミングは早い方が良いです

相続に関して、法律の専門家に相談する時期が決まっているわけではありません。

実務上、ご生前のうちから相談にいらっしゃる方もいらっしゃいますし、被相続人の方がお亡くなりになり、遺産分割協議の段階になってから相談をされる方もいらっしゃいます。

もっとも、一般的に、専門家に相続に関する相談をするのは、早ければ早いほど良いといえます。

早くにご相談いただくほど、より正確な情報も得やすいですし、様々なことを考慮した上での対策をとりやすいためです。

可能であればご生前のうちから相続についてご相談いただくか、被相続人の方がお亡くなりになられた後であっても、できる限り早いタイミングで相談をした方が後々のトラブルを減らすことができる可能性が高まります。

2 ご生前のご相談

ご生前の段階においても、できる限り早いタイミングで専門家に相談することをおすすめします。

特に、ご本人様がお年を召して認知能力が低下してしまうと、相談を進めることが困難になってしまいますので、その前に相談していただくのがよいです。

ご生前の相続の相談の第一歩は、ご本人様の財産の整理、把握です。

実は、ご生前に財産に関する情報をしっかり整理されているだけでも、相続が発生した際に、相続人はとても助かります。

認知能力が衰える前にご相談いただければ、ご本人様がいらっしゃるので、財産について正確な情報を集めることができます。

そして、ご本人様の財産に関する情報をもとに、様々な選択肢を検討することが可能になります。

典型的な相続対策としては、遺言書の作成、家族信託契約、生前贈与等が挙げられます。

相続財産が一定の評価額を超えることが想定される場合には、相続税の対策も含めた遺言書の作成等を検討することが可能になります。

3 相続開始後のご相談

被相続人の方がお亡くなりになられた後であっても、できるだけ早く専門家に相談した方が良いと考えられます。

被相続人の方の財産を把握していない場合など、その調査には専門知識が必要になることもあります。

また、遺産分割協議書を正確に作成しないと、相続に関する各種の手続きがスムーズに行えなくなってしまう可能性があります。

特に期限が決められている手続きについては注意が必要です。

専門家に相談し、遺産分割協議書の作成を依頼することで、金融機関における相続手続きや、不動産の相続登記手続きを円滑に行えるようになります。

他に、相続人同士で揉めてしまった場合にも、できるだけ早くに相談すべきといえます。

対応を誤って他の相続人との関係がますますこじれてしまうと、より一層解決までに時間がかかってしまいます。

早期解決につなげるためには、早い段階での相談が大切といえます。

もちろん、揉め事が起こる前にご相談をいただければ、トラブルを回避するための対策をしたうえで相続を進めていくことも可能となります。

以上のことから、相続に関するご相談は、できるだけお早めをおすすめいたします。

相続問題について専門家に相談するべきケース

1 相続問題を専門家に相談するべきケースは多くある

相続に関する問題は、被相続人になる方や相続人になる方を取り巻く状況により、非常に多岐に渡ります。

今回は、被相続人となる方がご存命である段階と、相続開始後の段階に分けて、相続問題について専門家に相談するべき代表的なケースの説明をします。

2 被相続人となる方がご存命である段階

以下のような場合には、専門家に相談するべきと考えられます。

①被相続人の方が多額かつ複雑な財産をお持ちの場合

②推定相続人の数が多い場合

③家族と折り合いが悪く、相続に関するトラブルを起こすことが予想される推定相続人がいる場合

④推定相続人以外の方に財産を取得させたい場合または推定相続人がいない場合

①~④にあてはまる場合には、遺言書を作成するなどの対策が有効です。

遺言の作成が必要な人とその理由についてはこちらの記事もご参照ください。

また、①の場合、税理士にも相談し、相続税の節税対策を検討することも大切です。

3 相続開始後の段階

⑴ 遺産分割の話し合いがまとまらない場合

相続人間で遺産分割の話し合いを行ったものの、意見が対立してしまい、紛争に発展した場合には、弁護士に相談する必要があります。

弁護士が代理人となって引き続き話し合いを行い、それでも合意に至れない場合には、遺産分割調停・審判を提起するという流れになります。

⑵ 無効と考えられる遺言がある場合、遺留分侵害が生じている場合

遺言が発見されたものの、法的な形式的要件を満たしてない可能性がある、筆跡が遺言者のものと異なると見受けられる、遺言作成時に遺言者が遺言能力を失っていた可能性があるなど、遺言が無効であると考えられる場合には、弁護士に相談し、遺言無効確認訴訟などの対応をとる必要があります。

また、遺留分侵害が生じている場合にも、遺留分を侵害している相続人・受遺者に対して遺留分侵害額の請求を行うため、弁護士にご相談ください。

⑶ 相続財産が多額である場合

相続財産が多額である場合、相続税の申告・納付が必要となる可能性があります。

まず、相続税の申告・納付が必要なケースであるかを確認するためにも、税理士に相談することをおすすめします。

相続税の申告・納付が必要な場合、相続財産の評価には専門的な知識やノウハウを要しますので、適切な申告をするためには税理士にご依頼ください。

4 お気軽にご相談ください

以上のように、生前・相続後を問わず、相続問題について専門家に相談すべきケースは多々あります。

私たちは、このような相続の問題に幅広く対応するため、必要に応じて弁護士と税理士が連携しています。

お早めに相談いただくほど、より良い結果につながる可能性が高まりますので、相続問題でお困りの船橋の方は、まずはお気軽にご相談ください。。

相続が発生した時に相談すべき専門家

1 相続には広い範囲の知識・ノウハウが必要

被相続人の方がお亡くなりになり、相続が発生すると、とても多くのことをしなければなりません。

一例を挙げるだけでも、自筆証書遺言がある場合には遺言の検認、遺産分割協議と遺産分割協議書の作成、預貯金の調査・解約、株式等の調査・解約、不動産の相続登記、死亡保険金の受取り、相続税の申告などがあります。

また、遺産分割が争いに発展してしまった場合には、調停等を提起したり、遺留分を侵害している遺言がある場合には遺留分侵害額請求を行ったりすることもあります。

亡くなった方に借金がある場合には、相続放棄を選択することもあるかと思います。

これらの多様な手続きや相続の問題に対応するためには、広い範囲の知識・ノウハウが必要となります。

2 相続案件を重点的に扱っているかどうか

相続を取り扱っている法律の専門家はたくさんいますが、多くの場合、様々な取り扱い業務の中のひとつとして相続を取り扱っています。

一方で、重点的に取り扱う業務を決めて、その分野における豊富な知識、経験、ノウハウ等を持つようにしている事務所もあります。

先述のとおり、相続は非常に広い範囲の専門知識と経験が必要になります。

そのため、相続に関する相談は、相続案件を重点的に取り扱っているところを選ぶことをおすすめします。

3 相続に強い専門家の探し方

相続関連分野を重点的に取り扱っている事務所の場合、相続に関する詳しい情報を掲載したホームページを持っていることが多くあります。

そのサイトにおいて、遺言の作成、家族信託、遺産分割協議、相続財産の調査、相続登記、相続税などについての説明をしていることもあります。

このようなサイトを作成、公開している事務所であれば、相続分野に詳しい者が在籍している可能性が高いといえます。

他にも、ホームページに掲載されている解決実績や取扱分野を見たり、相続の専門サイトを持っているかどうかを参考にしてもよいかと思います。

そして、実際にホームページに書いてある連絡先を見て、事務所へコンタクトし、相続についての相談の予約をします。

実際に相続の相談を行い、遺産分割や遺留分侵害額請求のことだけでなく、金融機関での手続きや、相続登記、相続税など、相続に関連する広い分野をカバーしているか確認することをおすすめします。

4 相続をトータルサポートいたします

私たちは、相続について幅広いサポートができるよう、専門家同士が連携できる体制を整えています。

法律、税、不動産など多方面からより良い相続を目指して尽力いたしますので、船橋の方もまずはお気軽にご連絡ください。

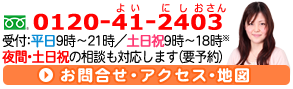

初めてのお客様専用のフリーダイヤルをご用意しているほか、メールフォームからもお問い合わせいただけます。

相続の相談をする際の流れ

1 相続の相談先

被相続人の方がお亡くなりになり、相続が発生した際にやらなければならないことは非常に多岐に渡ります。

代表的なものとして、相続人調査、相続財産調査、遺言がない場合には遺産分割協議と遺産分割協議書の作成、預貯金や有価証券の解約・名義変更、不動産がある場合には相続登記、相続財産の評価額が一定金額を上回る場合には相続税の申告などが挙げられます。

そして、これらの中には、特定の資格を有する専門家でないと扱うことができないものもあります。

例えば、相続人間での利害調整や交渉を伴う遺産分割協議や遺産分割調停・審判は、弁護士でないと扱うことができません。

不動産の相続登記は、司法書士または弁護士でないと扱うことができません。

相続登記は、令和6年4月1日以降は義務化されていますので、特に重要な手続きになります。

また、相続税の申告は税理士のみが扱うことができます。

そのほか、資格による制限はありませんが、預貯金や有価証券の解約・名義変更などの相続手続きを代理して行うことができる実務ノウハウを有している専門家もいます。

専門家ごとに取り扱うことのできる業務が変わってきますので、誰に相続の相談をするべきかについては、お悩みの内容によって変わってきます。

そのため、まずはどの専門家に相談するかを念頭に置いた上で、実際の相談先を探していくことになります。

2 相談先を探す

相続についての相談先を探す方法はいくつかありますが、近年ではインターネットを利用して探すことが一般的になっています。

遺産分割や相続登記、相続税の申告など、行うべき相続手続きが分かっている場合には、それぞれの手続きを取り扱うことができるところを探します。

探す際に大切なポイントは、相続分野に強いかどうかです。

法律に関係する手続きには様々な分野のものがあり、ひとりですべての分野に精通するということは現実的には困難です。

そのため、相続に関する手続きに精通した人を選ぶ必要があります。

具体的には、弁護士であれば遺産分割、司法書士であれば相続登記や遺産整理、税理士であれば相続税の取り扱い件数が多いことに着目するとよいです。

また、弁護士、司法書士、税理士が連携しており、相続に関する手続きを網羅的に扱うことができる場合もあります。

このような事務所であれば、相続に関する事件の依頼をした場合にも、資料や情報の共有ができるため、円滑に相続手続きを進めることができます。

相続が開始したばかりで、何をするべきか分からないという場合には、相続に関する手続きを網羅的に取り扱っているところを探し、状況の整理から相談をするということもできます。

3 事務所や受付窓口に連絡を取り相談をする

相談先が見つかりましたら、実際に連絡を取り、相談の日時等の調整を行います。

事務所のホームページなどに、通常であれば連絡先や連絡方法が記載されていますので、電話やメールなどで連絡をします。

その際、可能な限りで十分ですので、被相続人や相続人の方のお名前や、相続開始日、相続財産の内容などをお伝えいただけますと、後日の相談をスムーズに進められます。

特に、遺産分割や遺留分侵害額請求など、他の相続人と利害が対立する可能性がある事案について弁護士に相談をする際には、利益相反関係の事前確認が必要になるため、他の相続人のお名前をお教えいただく必要があります。

なお、戸籍謄本の収集が済んでいないなど、すべての相続人の情報が判明していない場合には、相続人調査の結果、もし利益相反関係が判明したら、その段階でお受けできなくなるということもあります。

相談の日時が決まりましたら、相談当日に事務所等へ行き、相談をします。

相談の際には、可能であれば戸籍謄本や遺産分割協議書、相続財産に関する資料(預金通帳、不動産の登記、有価証券の残高証明書、金銭消費貸借契約書など)もご持参されると、より精度の高いアドバイスを受けることができます。

相続において専門家同士が協力できることの強み

1 相続のお悩みを解決するには専門家同士の協力が大切

相続において専門家同士が協力できることの強みは、端的に申し上げますと、相続に関するお悩みを正確かつスピーディーに解決できる可能性を高め、かつ相続人の方の負担を軽減できることです。

見方を変えますと、ひとことで相続といっても、対応するべき事項は多岐に渡るため、それぞれの内容に応じた専門家の力が必要になります。

大きく分けますと、遺産分割についての争いが発生した場合には弁護士が対応する必要があり、相続財産等が一定の評価額を超える場合には税理士が相続税申告を行う必要があります。

また、相続財産の中に不動産が含まれる場合、司法書士(または登記業務ができる弁護士)が相続登記を行う必要があります。

相続登記は令和6年4月から義務化されたので、とても重要な手続きになります。

これらのことを、相続人の方が、それぞれ別々の事務所に依頼して進めていくのは、時間や労力の観点から、とても負担が大きいものであると考えられます。

そのため、相続においては専門家同士が協力できることが重要となります。

以下、生前対策および相続開始後の2つの場面に分けて、専門家同士が協力することの利点を具体的に説明します。

2 生前対策

生前対策にも様々なものがありますが、ここでは典型なものとして遺言の作成を例に説明します。

遺言を作成する際に気を付けるべきポイントは3つあります。

まず、そもそも遺言は相続人が争うことを予防するために作ることも多いことから、相続開始後に遺留分侵害額請求や遺言無効確認の訴訟が提起されるなどのことがないように作成しなければなりません。

そのため、相続に関する紛争処理の経験がある弁護士が作成に関与することが望ましいといえます。

次に、遺言者の財産が一定の評価額を超える場合には、相続人や受遺者の相続税の負担についても、事前にシミュレーションをしておく必要があります。

遺産の取得のさせ方によっては、相続税の総額を大幅に軽減することができる特例の適用を受けることもできます。

このような計算をするには、相続税を得意とする税理士の関与が欠かせません。

遺産の中に不動産が含まれる場合、相続開始後の登記のことを念頭に置いて、遺言に記載する文言を検討する必要があります。

不動産の情報を正確に記載していないと、法務局で登記をする際に手続きが円滑に進まなくなってしまう可能性があるためです。

特に権利関係が複雑な不動産がある場合には、相続の経験が豊富な司法書士によるレビューをすることが重要となります。

3 相続開始後

遺言がない状態で被相続人の方がお亡くなりになられた場合には、相続人間での遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割協議において、相続人間での利害調整や交渉が必要となり、話がまとまらなくなった場合には、弁護士に依頼をする必要があります。

遺産分割に関する争いの有無にかかわらず、相続財産等の評価額が一定の金額を超えることが想定される場合には、税理士が関与し、相続税がかかるか否かの判断をしたり、相続税がかかる場合には節税を考慮した遺産分割の方法を検討する必要があります。

遺産分割が争いに発展している場合であっても、相続税のことを考慮に入れた交渉や調停を行っていくことになります。

相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらない場合には、一旦法定相続割合で遺産分割をしたものと仮定した相続税申告(いわゆる未分割申告)をしたうえで、遺産分割協議成立後に改めて修正申告等をしなければなりません。

相続財産の中に不動産がある場合には、相続登記を行う必要があります。

令和6年4月1日以降は相続登記が義務化され、原則として一定の期間内に相続登記をしないと、罰金が課されてしまうためです。

不動産の相続手続きが必要な理由については、こちらの記事もご参照ください。

遺産分割協議が長期化し、不動産を取得する相続人がなかなか決まらない場合には、相続人申告登記をし、いったん相続登記義務を履行したことにする処理をする必要があります。

そのため、相続財産の中に不動産がある場合には、相続登記の手続きも見据えた上で遺産分割を進めていくことが望ましいといえます。

4 私たちにお任せください

相続において幅広く対応ができるよう、私たちは必要に応じ弁護士や税理士が連携できる体制を整えています。

法律・税・不動産など様々な観点から、より良い相続を目指して尽力いたしますので、相続でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

相続について相談してから解決までにかかる時間

1 相続の相談をしてから解決までの時間はケースバイケース

相続が発生した際に行わなければならないことは、被相続人の財産の内容や、相続人の状況によって異なります。

そのため、相続について相談してから解決までにかかる時間も、ケースバイケースとなります。

ご自分のケースではどのような手続きが必要で、具体的にどれくらいかかりそうかについては、専門家にご相談いただくのがよいかと思います。

今回は、代表的なものとして、遺産分割協議、相続登記、預金や貯金の解約・名義変更手続き、相続税申告・納付をする場合にかかる時間の目安について説明します。

2 遺産分割協議にかかる時間

遺産分割協議は、他の相続の手続きを行うための前提となるものです。

遺産分割協議は、争いがない場合と、争いに発展してしまった場合とで、必要な時間が大きく変わります。

まず、争いがない場合について説明します。

遺産分割協議は、相続人全員で行う必要がありますので、まずは相続人を確定させるための戸籍収集に1~2か月程度時間を要します。

並行して、相続財産調査も進めます。

相続財産調査は、財産の種類や残っている資料の状況にもよりますが、概ね1~2か月程度の期間を要します。

その後、遺産分割の内容が決まっている場合には、遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名押印と印鑑証明書の引き渡しを行います。

これには約1か月を要します。

これらを合わせると、争いがない場合の遺産分割協議に要する期間は、2~3か月となります。

争いがある場合には、相続人間の話し合いで遺産分割協議が成立するケースであっても6か月~1年、遺産分割調停・審判を行う場合、1年~2年程度の期間を要すると考えられます。

3 相続登記にかかる時間

相続登記には遺産分割協議書が必要となりますが、遺産分割協議と並行して相続登記の準備を進めることができます。

相続登記の申請から名義変更が完了するまでは、1か月程度を要します。

遺産分割協議書作成後すぐに申請した場合、遺産分割協議書作成に要する期間+1か月程度で完了することになります。

4 預金や貯金の解約・名義変更にかかる時間

預金や貯金の解約・名義変更をする際も、遺産分割協議書が必要となります。

相続登記と同様、遺産分割協議書作成と並行して準備を進めることができます。

金融機関ごとに手続きを行いますが、多くの場合、銀行等の窓口で申請をしてから1か月程度の時間を要します。

手続きをする口座の数にもよりますが、遺産分割協議書作成後すぐに申請した場合、遺産分割協議書作成に要する期間+1か月程度で完了することになります。

5 相続税申告・納付をする場合

相続税申告・納付は、相続の開始を知った日(一般的には、被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内に行わなければなりません。

そして、原則として、遺産分割協議が完了している必要があります。

相続税申告・納付の準備は、ある程度遺産分割協議と並行して進められます。

もっとも、土地の評価など、相続税申告特有の時間を要する作業もあります。

遺産分割協議と並行して準備を進めた場合、遺産分割協議書作成後、相続税申告書の作成と内容確認等をし、申告書の提出まで1~2か月程度、時間を要します。

なお、遺産分割に争いがある場合など、相続税の申告期限までに遺産分割協議書の作成ができない場合でも、一旦は10か月の期限内に法定相続割合で分割をしたと仮定して申告・納税をする必要があります(未分割申告)。

参考リンク:国税庁・相続財産が分割されていないときの申告

不動産の評価に詳しい専門家に相談した方がよい理由

1 相続における不動産の評価の重要性

相続財産に不動産が含まれる場合、一般的に、不動産の評価の仕方が相続人に与える影響はとても大きいといえます。

そもそも不動産は高額な財産である上、不動産の評価方法には様々なものがあり、評価の仕方によって評価額が大きく異なることがあるためです。

評価額が大きく異なると、具体的には、遺言作成・遺産分割の場面や相続税の計算の際に大きな影響を及ぼします。

そのため、遺産に不動産が含まれる場合には、不動産の評価に詳しい専門家に相談するほうがよいといえます。

以下でそれぞれのケースについて詳しく説明します。

2 納得性のある遺言作成・遺産分割を実現しやすい

遺言の作成や遺産分割の際、遺産に含まれる不動産について過大または過小な評価をすると、相続人や受遺者との間に不公平感が生じてしまい、納得性が失われる可能性があります。

例えば、相続人が子2人のみの場合に、1000万円と評価されている不動産をひとりの相続人が取得し、もうひとりの相続人が1000万円の預貯金を取得するという遺産分割を検討しているとします。

しかし、不動産が過大に評価されていて、適正な評価額は800万円であったとすると、不動産を取得した相続人にとっては不公平な遺産分割となってしまいます。

そこで、客観的資料等をもとに、適切な不動産評価を行った上で遺産分割案を作成すれば、双方とも納得できる遺産分割を実現することができます。

遺言の作成の際も、不動産の評価を適切に行わないと、遺留分侵害が発生してしまう可能性もあることから、適切な不動産評価ができる専門家に依頼することをおすすめします。

3 適切な相続税の節税ができる

相続税の計算の際における不動産の評価は、とても複雑です。

土地の評価は、路線価地域であれば路線価図をもとに行いますが、土地の形状、広さ、道路との接続状況などによる複雑な補正を施す必要があります。

また、自宅の敷地や事業用の敷地として利用されていた土地については、一定の要件を満たす場合には大幅に評価額を下げることができる特例も存在します。

これらの手法等を適切に用いることができる税理士であれば、相続税を適切に低減することができます。

貸付けている土地や建物については、借地権割合・借家権割合を控除することで、評価額を大きく下げられることがあります。

賃貸借契約書等の裏付け資料をもとに、適切な計算を行うことで、相続税の低減を図ることができます。

4 万一紛争に発展した場合にも公平な遺産分割提案ができる

万一遺産分割の争いに発展してしまった場合、一般的にはシビアな交渉が行われることになります。

各相続人が自己の利益を最大化しようとする傾向にあるため、相続財産に不動産が含まれる場合には、それぞれが自己に有利な評価をしがちです。

例えば、相続人が子2人のみ、相続財産が自宅の土地建物のみという単純なケースで考えてみます。

法定相続割合で遺産分割をすることを前提に、自宅土地建物を取得する側の相続人が、もうひとりの相続人に対し、代償金を支払う提案をする際、固定資産評価額をもとに代償金を計算したとします。

固定資産評価額は、一般的には市場価格の約7割とされていますので、固定資産評価額をもとに代償金を計算すると、代償金は少なくなります。

固定資産評価額が700万円であったら、代償金は350万円になります。

そこで、不動産の評価に精通していれば、代償金を受け取る側から、固定資産評価額ではなく、実際の土地建物の価値である市場価格をもとに代償金を計算し直して提案するということができます。

市場価格が1000万円であれば、代償金は500万円となり、当初の提案よりも代償金が高くなります。

5 遺産に不動産が含まれる場合はご相談を

以上のように、不動産をどう評価するかによって、その後の結果が変わってきますので、不動産の評価に詳しい専門家に相談することは重要であるといえます。

遺産に自宅土地建物などの不動産が含まれるケースは多くありますので、相続で困ったらお気軽にご相談ください。

相続について相談をする際に

誰に相談したらよいか、どのような専門家に相談すべきか等、事務所選びで迷った際にも参考にしていただける情報を掲載しています。

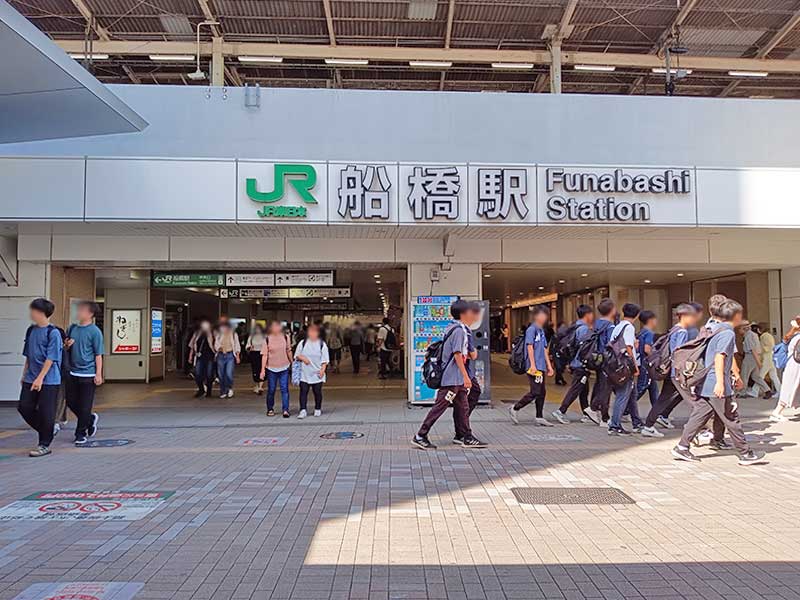

JR船橋駅から船橋オフィスへのアクセスについて

1 改札を出たら北口へ

船橋駅に着いたら改札を出て、北口へ向かってください。

総武線をご利用なら中央改札から出て左へ、東武アーバンパークラインは改札を出て階段を降りたら左へ進んでください。

2 北口から外に出たら右方向へ

駅の外のロータリーを右方向へ進んでください。

ドコモショップの前まで来たら、左へ曲がり、続いてファミリーマートの前まで来たら、左へ曲がって大通りまで進んでください。

3 大通りで右へ曲がったら交差点まで直進

大通り沿いの歩道を右へ進むと、交差点があります。

4 交差点を渡らずに右へ曲がる

交差点の横断歩道は渡らずに、右へ曲ってそのまま進んでください。

1階に薬局のあるビルが見えたら到着です。

ビルの入り口からお入りいただき、エレベーターで3階にお越しください。

京成船橋駅から船橋オフィスへのアクセスについて

1 改札を出たらJR船橋駅方面へ

京成本線の場合、東口改札を出たらまずはJR船橋駅方面に向かいます。

改札を出て左へ進むと、船橋フェイスがありますので、そのまま通り抜けます。

2 屋外通路をさらに進み、突き当たりで地上に降りる

船橋フェイスを通り抜け、さらに屋外通路を進んでください。

突き当たりまで来たら、エスカレーターまたはエレベーターで地上に降りてください。

3 JR船橋駅を通り抜ける

駅の南口から構内に入り、北口から出てください。

4 北口を出たら右方向へ

北口から外に出て、ロータリーを右方向へ進んでください。

ドコモショップの前に来たら左へ曲がり、続いてファミリーマートの前に来たらまた左へ曲がり、大通りまで進みます。

5 大通りで右へ曲がり、交差点まで直進

大通り沿いの歩道を直進すると、交差点に出ます。

6 交差点は渡らず、右へ曲がる

交差点まで来たら横断歩道は渡らず、右へ曲がってください。

そのまま直進し、1階に薬局のあるビルが見えたら到着です。

入口からお入りいただき、エレベーターで3階までお越しください。